专访|洪诗迪

图|受访者提供

振兴古旧 创造活力

老建筑不只见证了历史的变迁,同时也承载着人们的许多回忆。

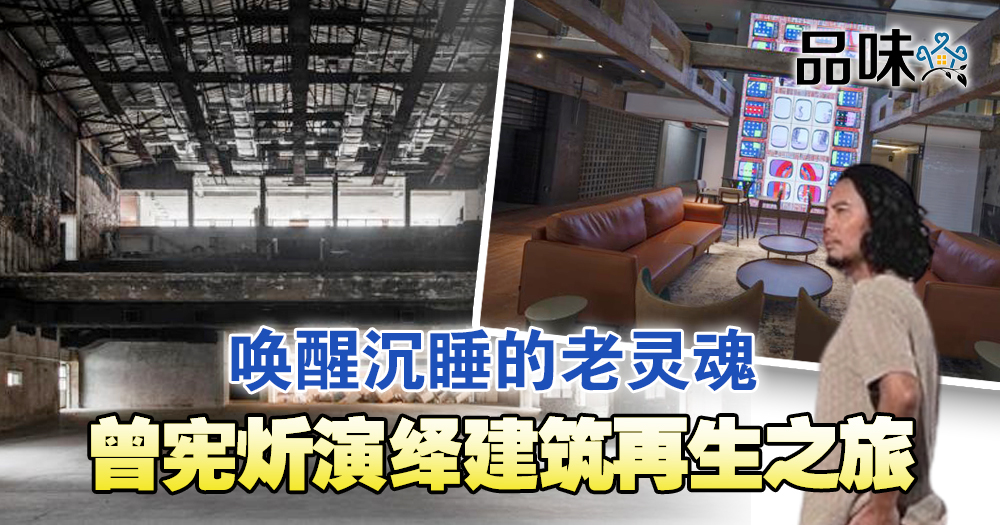

但在全球各地都一样,愈来愈多的老旧建筑,因敌不过岁月摧残和城市发展终将面临被拆除的命运;庆幸的是仍有一班人愿意用自己的力量去唤醒这些正慢慢陷入沉睡的“老灵魂”,避免集体回忆被逐一抹去的同时,也为社区创造了一个新的聚集点、新的活力与价值。

当一座建筑已无法再满足原始的功能需求时,拆除后再重建一座新的建筑并非唯一的出路,所谓活化或适应性再利用(Adaptive reuse)也不失为更好的替代方案。

减低资源消耗

实际上“活化再利用”已不是新概念,但也许是可持续发展日益受关注,所以近年有不少建筑师都表示“活化再利用”在未来将会越来越受业界重视,因将近乎荒废的老旧建筑进行翻新及重新定位,好让它能继续为社区和公众“服务”,不仅能保护文化遗产并刺激旅游发展,还能大大减低建筑工业在资源上的消耗。

近年在国内已可看见不少经活化再利用的老旧建筑,其中较广为人知的就有坐落在吉隆坡苏丹街的丽士杂锦(REXKL),它在一班志同道合的专业人士手中,从废置在闹市中心的老旧戏院变成年轻人们都爱聚集的艺术与文化中心,其幕后功臣之一,正是本期人物——曾宪炘(Shin Tseng)。

创造人流聚集地

除了名声大噪的丽士杂锦,另一处正在逐步变成人流聚集点、坐落在吉隆坡白沙罗岭的The Five,也是曾宪炘经手的项目之一。

此处由5栋底层办公楼组成,目前仅3栋仍保有原始用途,他在业主的委托下就逐步将废置的2栋楼改建成零售和餐饮空间,目前已有不少独特的小型超市和餐饮业者入驻,为严肃的办公环境增添生活和娱乐休闲的元素,也引来了不少的外来访客。

而他目前正着手改造的是另一座坐落在吉隆坡市中心的Semua House,这座逾30年历史建筑,曾经是非常繁华的珠宝、传统婚礼装饰和纺织贸易中心;可惜随时代变迁,即使仍占据该地区的重要战略位置,繁华不再,因此曾宪炘与团队想要透过全新的规划来振兴这个空间,希望能够吸引广大的年轻族群和富有创意的人们来探索。

现代建筑师使命

曾宪炘为何对“活化再利用”这件事如此的着迷?

对此他回忆道:“也许是因为我来自马六甲,自小就在充满历史建筑和丰富文化的环境中成长,所以我对老建筑会有较深厚的感情,它们总可以给我一种‘家’的感觉,但是是直到我去了伦敦和香港之后,我才真正懂得‘活化再利用’的价值,那种将老旧建筑改造成符合当代使用的用途和意义,同时又能将原始建筑的历史背景和文化意义保留住,正是这一点让我深深的为之着迷。”

此外,他还提到,在这些城市,因有严格的拆除限制和文化保护政策,加上他们的老旧建筑也比国内的悠久,所以业主和建筑师们在引入新用途时就必须更加的敏感;虽然种种因素都增加了翻新改造的挑战,但同时也展现出了他们的创意与智慧。

对“专业”质疑

无疑地,在伦敦学习与生活的那段时间,让曾宪炘对建筑业有了不一样的看法,特别是他们的学术环境会让人们不断地去质疑“规范”,并从不同的角度去挑战自己看待事情的固有认知等;因此在他成功当上建筑师后,他也渐渐地对自己的“专业”产生了质疑。

他说:“我的职涯前期正好碰上了中国和东南亚经济动荡的时候,那段经历对我影响很大,因为我不仅目睹了过度的建筑活动,同时也意识到了建筑业会对环境造成的巨大破坏,特别是那些后来被废置的大量建筑,让我重新思考身为‘当代建筑师’的责任。

“当我们单纯为了建造而建造,同时在这样的基础下建造出更多的建筑时,真的能够为社会带来益处吗?这就是我加入建筑业的使命吗?”

建筑需“软硬兼施”

也正是那时候开始,曾宪炘意识到自己身为“建筑师”,其实可以做得更多,他说:“我们不一定要盲目建造更多的新建筑,马来西亚有很多值得我们去利用、去复兴的废置或老旧的建筑物,虽然其中有很多牵涉到复杂的所有权问题,但丽士杂锦却让我们看见了老建筑的潜力。”

新功能继续使用

原以为丽士杂锦是他的第一个项目,没想到他却说:“早在20年前,我就曾在马六甲与父亲一起从事一项旧店屋项目。当初会与一班志同道合的建筑师朋友开启丽士杂锦的项目,从建筑走向创意事业,主要就是希望能传播我们一直以来坚信的信念,即建筑只是一个没有灵魂的‘硬件’(Hardware),唯有注入‘编程’(Programming)和社区的参与,才能赋予公共建筑该有的灵魂和生命。”

通俗来说,所谓的“编程”可以理解为建筑功能与文化意义;“社区”则是建筑的使用者,正如活化建筑说的也不只是外观上的翻新,而是必须赋予它新的价值与实际用途,让大众能继续使用它,同时也要兼顾到后续的经营与管理,不让它再度陷入废置,若没有功能、文化与社区的参与就失去了活化的意义。

兼顾新法规

曾宪炘继续说道:“这无疑是在挑战人们对建筑师的刻板印象,因为我们常常被标签为‘建筑’设计师,完全忽视了我们为建筑注入的‘生命’,而事实是硬件和软件都是缺一不可的精髓。”

但他也坦承,活化旧建筑并不是一件简单的事,尤其过程中必须将旧建筑的历史背景及其所处的周边环境纳入考量,同时还必须兼顾到新的建筑法规,要知道专门为现代建筑制定的建筑法规和安全规范不一定适用于旧建筑,所以许多的业者或开发商都宁愿直接拆除再建一座新的。

现场调整设计

以The Five为例,它原本就是按照“办公楼”的使用目的建造,因此要改造成供零售和餐饮使用的综合用途空间时,曾宪炘与团队自然也碰到了很多的局限。

他说:“为让新的用途适应现有的结构,我们需要很多的创新和创造力,甚至是敏感度和关注力,所以比起建造新的建筑,其实要花更多时间在现场调整设计。”

别跟随美国脚步

撇开感性的部分,为何很多建筑师都认为“活化再利用”在未来将越来越受重视?

正因他们都意识到了问题的严重性,尤其根据研究发现,建筑物所产生的碳排占了总排放量的39%,耗电量也高达70%;同时预计在未来的25年内,其碳排的增长速度将远超其他领域。

曾宪炘解释道:“无可否认现代建筑已经对地球造成了威胁,特别是那些需要耗费巨量资源建造和营运的‘标志性建筑’,加上在过去数十年中的快速城市发展,亦在我们的城市中留下许多未被充分利用的废置建筑,但我们却仍然在不断地建造更多的新建筑。

城市规划失败问题多

“我觉得很不可思议,因为我们竟然忽视了美国在城市规划上犯下的种种‘错误’,包括层层叠叠的高速公路、高密度的办公区域和单一用途的土地规划等,吉隆坡在某程度上也在跟随这些城市的脚步,所以我们可以看见近年有越来越多的问题显现,譬如频繁发生的水灾、交通堵塞和安全隐患等,这都是城市发展模式失败的结果。”

因此,曾宪炘也希望能有越来越多的建筑师投入活化建筑的行列,致力减少城市里的废置建筑,但也不能单纯为了活化而活化,必须要找到合适的理由和目的,再赋予它新的生命与意义才能迎来新的繁华。

“强行套上不合适的用途就像勉强凑合的婚姻,不仅过程不会幸福,最终也是悲剧收场。”

【人物简介:曾宪炘】

毕业于英国的特莱特建筑学院,以优异成绩取得建筑学硕士学位,曾在伦敦、香港、纽约和墨尔本等城市工作,拥有城市规划、混合用途开发和活化再利用等方面的丰厚经验。2010年,他创建了自己的建筑事务所ST/Arch Design,2020年又联合创建了Urban Agenda Design。