【向灾难学习:地质与城市发展】系列二

报道|余佩妮 摄影|姚春显

科技助力地质勘探

建筑安全有保障

地质学与风水颇为相似,正如风水师依靠地形勘察,地质学家同样从地形入手,探索地质形成过程;地质学家手持指南针,就像风水师拿着罗盘,但他们还会携带地质铁锤,通过观察岩石的天然排列和特性,来推断地形结构,从而绘制出详细的地质图。

在过去,地质学家的工作更多是为军方寻找资源如水源、矿物和黄金,同时绘制战略地图,帮助军队制胜敌人,一副详尽的地图往往决定战场胜负,而地图绘制的历史,正是地质学的开端,是地质与发展共存的历史见证。

来到现代,地质学家放下战事,更多参与城市发展进程,从一片空地到拔地而起的高楼大厦,地质学家是最基本的安全守护者,他们以专业的眼光告诉人们,哪一片土地适合承载高速发展的梦想,哪一片土地则隐藏着地质危害风险。

了解风险降低危机

在人类不断追求发展的过程中,无可避免改变地质原貌;当人们破坏自然环境时,往往伴随着潜在地质风险;例如,挖掘斜坡可能会引发土崩、过度抽取地下水会造成地陷等灾害。

发展是必然趋势,因此,了解和应对这些地质风险显得很重要;地质学家会以他们对地质历史的了解和掌握特征,协助人类应对各种地质危害,以最适合方式来随着时代发展。

任职于本地建筑业岩土工程顾问公司的工程地质学家张昌文,向《南洋商报》讲解在城市发展下,各专业单位如何与地质如何知己知彼,和平相处。

拥有22年经验实战的他表示:“城市发展一定会兴建建筑物,医院、地铁、基建等都牵涉建筑工程;早期,未必需要呈交地质报告,都是一个土木或岩土工程师‘搞定’;近年来,很多建筑工程基于安全会先咨询地质学家的意见,或在地方政府要求下提呈获大马矿物及地理科学局(JMG)审批的地质报告。”

对地质学家说,大部分地质上都可以发展,即便在土质较松软的地区也能建起高楼大厦,关键在于了解地质做完善设计,打好地基,确保建筑的安全稳固,但地质条件越差,设计和建筑工程的成本就越高。

施工前需详尽调查

张昌文指出,每位岩土工程师在工程开始前会详尽调查与评估,确保所选地段能够承载建筑重量与规模,这样才能为城市发展奠定坚实基础。

“地质学家根据委托,勘测特定范围的发展地段,实地考察深入地质测绘和地质灾害评估(Geological Mapping and Geohazard Assessment),再呈交给大马矿物及地理科学局审核。”

一块要发展的土地,第一个入场的是土地测量师(Land Surveyor),测量和绘制包括河流、山川、平地、地型高度(Contour)及山坡斜度、人为结构物如建筑物,沟渠,切坡等的高线图 (Contour Map) 或地形测量图 (Topography Survey Map);工程地质学家以电脑软件转换为坡度图 (Slope Gradient Map) 作为地质测绘的基地图 (Based Map) 才实地考察。

岩土工程师从地形测量图和地质地形测绘报告初步了解这片土地的地质状况,再策划工程调查(Site Investigation);工程师有了数据后才能开始各项土木工程设计。

地质学家任务多样

那么,地质学家在城市发展里到底还有什么任务呢?

张昌文说,地质学家首先须亲到现场勘察和调查;除了土木工程师,地质专家也需陪同一起进行钻孔测试(Borehole Test),并现场做土壤和岩石采集记录(Borehole Logging)。

“从钻孔内取出泥土或石头样本,了解这片土地上钻出来的物质、泥土和石头,有时会送往实验室进行土壤测试(Soil Test),确定土壤性质和石头硬度。”

他表示,城市发展与岩土工程师(Geotechnical Engineer)息息相关,如兴建隧道、水坝、建筑物;地质学家提供专业地质数据给工程师,工程师则负责计算如何针对地质风险作出对应土木设计。

发展失衡导致灾害

人类在没有考虑地质情况下,在自然环境中进行大规模、不适当或不平衡的建设活动,会导致生态系统失衡,甚至引发环境灾害,例如土壤流失、山体滑坡、洪水和生态多样性下降。

张昌文说, 树木可保持土壤稳固和吸收雨水,树根更能够牢牢固定土壤;当树木被砍伐后,原本的稳定性减弱,土地变为平地或斜坡。此时,雨水直接渗入土壤,缺乏树根的支撑,坡面稳定性(Slope Stability )会大幅降低。

“如果开发过程中未能有效规划排水系统,雨水积聚在土壤中,尤其斜坡区域会进一步降低坡面安全性;随着雨水不断渗透,土壤内部的水位逐渐升高,当达到土壤承受极限时,就会土崩。”

平衡大自然定律

大自然是一个平衡定律,当雨量突然增加,边坡地下水位慢慢上升,过量地下水位将增加斜坡荷载,慢慢减少土壤的剪切强度(Shear Strength),降低边坡稳定性;当水位上升达到超出边坡土壤所能承受的剪切强度,也可能引发灾难性的山体滑坡。

他说,只要在山坡地段发展都需要砍伐树林和存在土崩风险,需要专业工程师完善设计雨水排放系统和边坡加固设计,例如安装边坡土钉能加固边坡稳定性;安装切坡水平排水管帮助边坡排放出多余地下水。

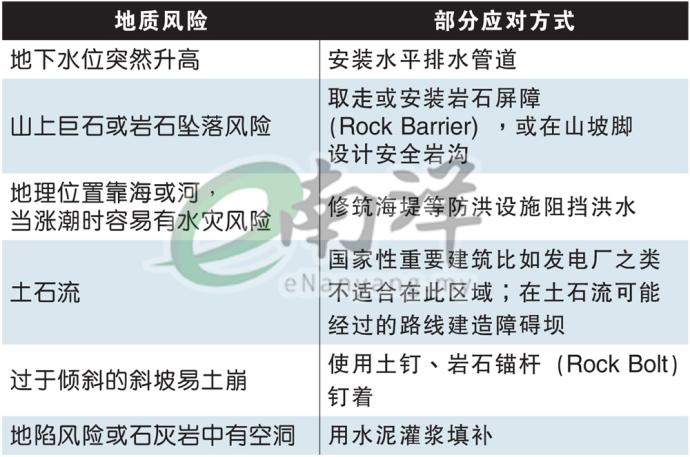

面对各项灾害应对法

岩土工程师了解和掌握地质特性,就可配合设计相对应灾害安全防范,达到建筑发展安全设计。

张昌文说,地质学家研究和实地勘察后,再根据地形地貌和地形斜度图,把地质风险分类如土崩、土石流、落石、水灾、地陷等。

山崩如何避免?

近年来,我国许多山坡地区频频发生土崩、土石流和地陷事件,使得政府意识到地质因素也必须纳入发展规划和安全设计考量的重要性。

最近的例子包括登嘉楼肯逸水坝、彭亨文冬、吉打日莱峰(Gunung Jerai) 及吉打依纳斯山顶 (Gunung Inas) 也相继发生土石流事件。

此外,许多其他地区也出现了类似的地质灾害现象,引发了广泛关注。

土地斜度要报告

张昌文说,政府过去规范,只要建筑发展土地有斜坡斜度25度或以上山坡地段(Hill Site),一定要呈上地质地形测绘报告(Geological Terrain Mapping Report),并附上发展适宜性地图 (Development Suitability Map),根据地貌边坡斜度,土壤侵蚀状况和其他地质因素,把发展土地分类成第一级(土崩风险程度最低)、第二级、第三级和第四级(发生土崩风险程度最高),第三级和第四级地段或不可有建筑物,或要求更严格边坡加固设计。

“吉隆坡和雪兰莪在2000年最早规定山丘地区发展项目呈上地质地形测绘报告;如今,扩展至全国各地要发展土地时,都需呈交这份报告申请发展规划许可。”

科技突破探测难度

张昌文说,现代技术帮助地质学家上山下地底,新科技可深入地底探测,如同医生扫描人的肚子查看有没有生瘤。

“现代有很多先进技术,比如利用地球物理勘探技术帮助地质学家理解地底下的岩石深度、寻找断层或埋在地下的物质,帮助矿物勘探或寻找石灰岩中是否有空洞,甚至寻找水源。

“专家也可利用激光雷达扫描勘测(Lidar Scanning Survey)技术知晓岩质边坡稳定性;高空扫描地面可协助土地测量师画出地形等高线图;现代技术更方便人们理解地形地貌、环境或地底下的内部地质结构。”

地球物理学家(Geophysicist)也可根据不同物理理论和地球物理仪器设备,比如电阻勘探,通过不同地质的传电力来理解和评估地底下存有水集中的区域或石灰岩中是否有地洞。

土质会随环境改变

他说,一些地球物质(Earth material)也许会造成地质敏感区,比如地底下是石灰岩作为基岩(Bedrock)、地表面被软土地基(Soft Ground)覆盖、冲积层(Alluvium Deposit)或泥炭土(Peat Soil)地段,或有地陷问题,这些地质敏感区都需详细地质研究。

“地质会因风、水、老化等有变化,今天看到是石头,数十年或数百年后,石头可能会腐化或变为泥土;今天是稳固山坡,可能地质改变而土崩;石头很硬,但也会变得坚实度大减。”